EDA GARDEN : une contrepèterie bulgare ?

Une composition musicale aboutie résulte toujours d’un équilibre entre :

— des éléments connus qui donnent des points de repère à l’auditeur et confèrent à la musique sa lisibilité

— une mise en forme de ces éléments plus ou moins imprévisible, inhabituelle qui va surprendre et éveiller l’attention de l’auditeur et parler à son imaginaire.

Certaines compositions d’Erik Satie illustrent cela de façon lumineuse. C’est le cas, par exemple, de deux de ses œuvres les plus connues : la Gnossienne #1 et la Gymnopédie #1.

Observons les modes utilisés par le compositeur :

Le début de la Gnossienne #1

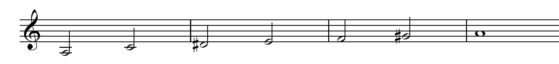

est construit sur le mode suivant :

Bien que développée sur un accord de Fa mineur, et écrite en Fa mineur (4 bémols à la clé), cette gamme contient les mêmes notes que la gamme de Do mineur.

Bien que développée sur un accord de Fa mineur, et écrite en Fa mineur (4 bémols à la clé), cette gamme contient les mêmes notes que la gamme de Do mineur.

Le mode choisi correspond donc au IVè degré de la gamme mineure.

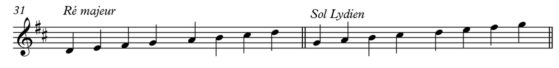

Prenons maintenant les premières mesures de la Gymnopédie #1

Ici, l’armure indique une tonalité de Ré majeur (2 dièses à la clé), Mais, là encore, cette composition n’est pas tonale. L’harmonie alterne des accords de Sol majeur et de Ré majeur, sans que l’on puisse décider d’une tonique définie.

On peut considérer que le mode utilisé est celui de Ré majeur ou celui de Sol Lydien (IVè degré de la gamme de Ré majeur).

Dans les 2 cas le compositeur joue sur les ambiguïtés entre IVè et 1er degré.

Cette démarche fonctionne d’autant mieux que :

—le mode majeur produit des accords majeurs sur le Ier comme sur le IVè degré

—le mode mineur produit des accords mineurs sur le Ier comme sur le IVè degré

Cette équivoque entre 1er et IVè degré produit un effet de flottement, de suspension, de clair obscur, qui stimule l’imagination de l’auditeur.

Pourtant, l’écriture est dépouillée, sans aucun artifice technique. Mais l’art du compositeur n’en est que plus évident.

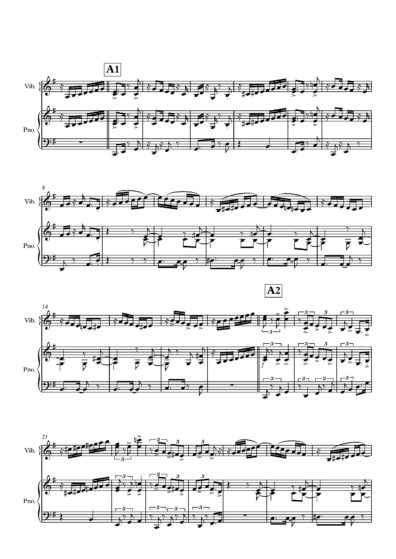

La Fleur Inverse (sur Youtube, version audio intégrale, composition extraite de mon dernier Cd French Keys) est un thème modal construit autour d’une couleur mineure (La mineur pour le thème principal), et utilisant diverses extensions.

EST-CE VRAIMENT UNE RUMBA ?

Quelques éclaircissements :

Dans cette composition de Ravi Shankar, interprétée avec Yehudi Menuhin, le mode utilisé utilise des notes différentes dans sa version ascendante et sa version descendante. Dans cette dernière, la 6te peut être majeure ou mineure :

Voici le thème principal (video : 0’14) : https://youtu.be/GiW_biJW6SA

L’extrait suivant (3’10) est un dialogue dans lequel chaque reprise est jouée alternativement par le sitar puis par le violon. Il montre bien comment la gamme est développée mélodiquement et rythmiquement.

Voici un court tihai joué dans les débuts (1’13) :

Les trois répétitions d’un tihai peuvent parfois faire l’objet de légères variantes, au lieu de 3 répétitions identiques. Dans celui-ci, la 3è répétition est plus longue d’un temps.

Écoutez par exemple celui qui conclut ce duo (9’52 ).

Pourquoi le 2è secret ?

Tout simplement parce qu’il faut rester modeste. Le premier secret gardera toujours sa part de mystère. C’est ce qui fait son charme et il ne faut pas chercher à le dévoiler. Le surgissement d’une idée est un phénomène qui résistera toujours à l’analyse. Les meilleures idées viennent le plus souvent lorsqu’on ne s’y attend pas, lorsque une intuition subite court-circuite la volonté et les mécanismes mentaux.

Quel peut être alors le rôle de l’intellect ou d’une démarche volontaire et organisée dans l’attitude du créateur?

La réponse est toute simple et pourtant, souvent mal comprise. Car, si la création n’est pas une construction artificielle du mental mais la vision globale d’une idée nouvelle, en revanche l’intellect et la volonté peuvent créer des conditions favorables au surgissement des idées.

On peut envisager leur rôle sous deux angles :

— aider à sortir des sentiers battus. Sans l’intervention de la volonté, sans démarche intellectuelle définie, les idées auront du mal à se renouveler. Au bout d’un certain temps, on tourne en rond. Dans ce cas, choisir une contrainte que l’on se fixe peut aider à éviter ces impasses.

— le créateur utilise un langage spécifique, qu’il soit musicien, plasticien, écrivain ou autre. Ce langage a ses caractéristiques, ses règles propres que l’on considère souvent comme fixes. En réalité tout langage évolue au fil du temps et plus particulièrement sous l’impulsion des créateurs. Donc il est important de comprendre le fonctionnement du langage que l’on utilise, de le maîtriser d’abord, mais ensuite de savoir parfois violer certaines de ses règles.

Il y a donc dans la création deux attitudes opposées : l’une centrée sur l’intuition et la disponibilité d’esprit, l’autre qui utilise la volonté et l’intellect pour définir une démarche qui vise à se déconditionner des habitudes.

C’est de l’interaction de ces deux attitudes que naissent les conditions favorables à la création. Selon la situation il faut savoir favoriser l’une ou l’autre. C’est là que se situe l’art du créateur.

De plus, comme dans le célèbre symbole Yin Yang , ces deux attitudes sont étroitement imbriquées et chacune d’entre elles contient l’autre en germe :

— l’intellect peut diriger l’esprit vers un terrain favorable à l’éclosion de nouvelles idées,

— le choix d’une démarche intellectuelle organisée se fait souvent sous l’effet d’une intuition.

On comprend que chacune de ces attitudes n’est rien sans l’autre. L’intervention du créateur consiste alors à jouer avec les infinies possibilités offertes par ce jeu de miroirs.

La technique indienne des tihais peut parfaitement être utilisée dans d’autres contextes que la musique indienne.

Rappel : un tihai est une figure (rythmique ou mélodico-rythmique) qui est jouée 3 fois de suite, pour conclure une partie ou pour conclure un thème.

Jouer trois fois de suite une même courte phrase attire immédiatement l’attention d’un auditeur. Ce procédé s’avère souvent très utile pour ponctuer le discours musical, pour marquer la fin d’un thème, d’une partie ou la fin du morceau. Si ce principe a une valeur quasi universelle, la culture indienne a developpé cette pratique de façon très subtile. Mais il peut, bien sûr, être appliqué dans d’autres contextes.

En voici une illustration avec les dernières mesures de notre hymne national. Dans les deux dernières mesures, la note Sib (la tonique) est jouée trois fois, avec une toute petite variante (une double croche qui précède la dernière note).

C’est un exemple de tihai très élémentaire, mais qui est cohérent avec l’esprit de la composition.

Voici maintenant 2 variantes de la fin de la Marseillaise, qui auraient pu être écrites par un musicien indien :

—Dans la première variante, la phrase répétée se décale par rapport à la mesure (pratique très courante dans la musique indienne).

Attention : il n’y a aucune dérision dans ces exemples ni aucune prétention à vouloir modifier la version originale ! Le style d’un tihai doit être cohérent avec ce qui précède.

En revanche ce blog vise à faire réfléchir sur la façon de conclure un thème, réflexion essentielle car la conclusion est la partie supposée précéder les applaudissements !