Une composition musicale aboutie résulte toujours d’un équilibre entre :

— des éléments connus qui donnent des points de repère à l’auditeur et confèrent à la musique sa lisibilité

— une mise en forme de ces éléments plus ou moins imprévisible, inhabituelle qui va surprendre et éveiller l’attention de l’auditeur et parler à son imaginaire.

Certaines compositions d’Erik Satie illustrent cela de façon lumineuse. C’est le cas, par exemple, de deux de ses œuvres les plus connues : la Gnossienne #1 et la Gymnopédie #1.

Observons les modes utilisés par le compositeur :

Le début de la Gnossienne #1

est construit sur le mode suivant :

Bien que développée sur un accord de Fa mineur, et écrite en Fa mineur (4 bémols à la clé), cette gamme contient les mêmes notes que la gamme de Do mineur.

Bien que développée sur un accord de Fa mineur, et écrite en Fa mineur (4 bémols à la clé), cette gamme contient les mêmes notes que la gamme de Do mineur.

Le mode choisi correspond donc au IVè degré de la gamme mineure.

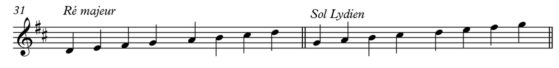

Prenons maintenant les premières mesures de la Gymnopédie #1

Ici, l’armure indique une tonalité de Ré majeur (2 dièses à la clé), Mais, là encore, cette composition n’est pas tonale. L’harmonie alterne des accords de Sol majeur et de Ré majeur, sans que l’on puisse décider d’une tonique définie.

On peut considérer que le mode utilisé est celui de Ré majeur ou celui de Sol Lydien (IVè degré de la gamme de Ré majeur).

Dans les 2 cas le compositeur joue sur les ambiguïtés entre IVè et 1er degré.

Cette démarche fonctionne d’autant mieux que :

—le mode majeur produit des accords majeurs sur le Ier comme sur le IVè degré

—le mode mineur produit des accords mineurs sur le Ier comme sur le IVè degré

Cette équivoque entre 1er et IVè degré produit un effet de flottement, de suspension, de clair obscur, qui stimule l’imagination de l’auditeur.

Pourtant, l’écriture est dépouillée, sans aucun artifice technique. Mais l’art du compositeur n’en est que plus évident.